南京仁品耳鼻喉专科医院:

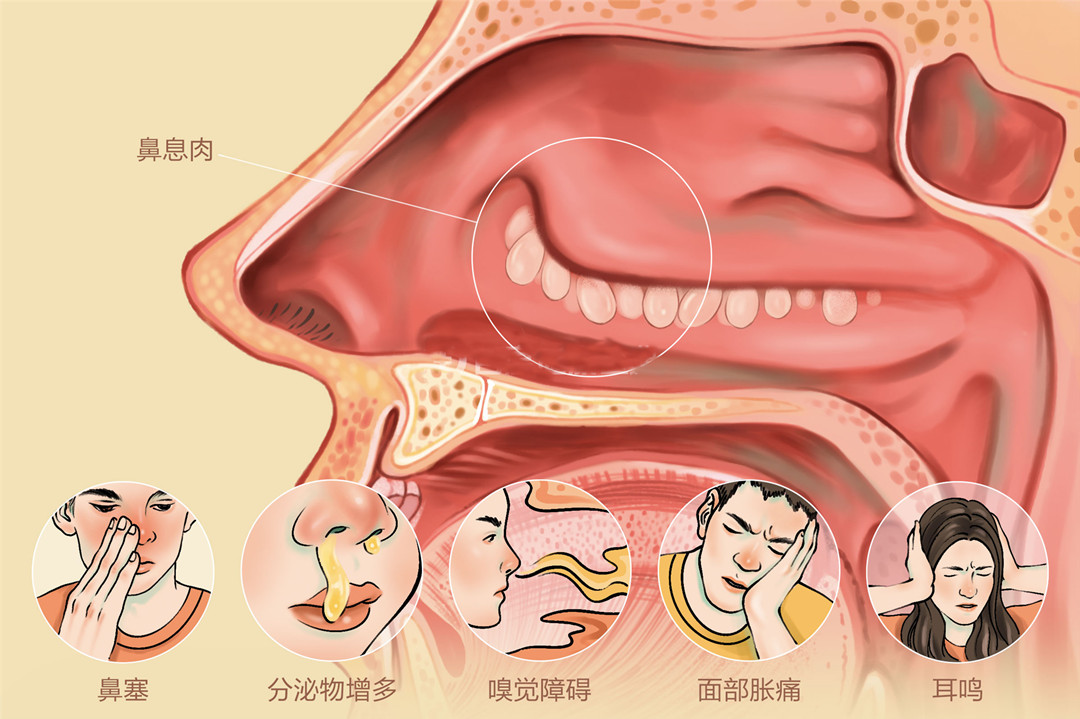

鼻息肉(nasal polyps)是鼻腔及鼻窦黏膜在慢性炎症或变态反应等因素作用下,发生极度水肿肥厚并突入鼻腔形成的良性赘生物,其发病与复发机制复杂,临床特征及病因具有显著特异性。

一、鼻息肉的核心特征

(一)好发部位

鼻息肉具有明确的好发区域,主要集中在筛窦、上颌窦等鼻窦腔内,以及鼻腔内的中鼻甲游离缘、中鼻道内的钩突、筛泡、半月裂等解剖结构处。这些部位因黏膜组织脆弱、易受刺激,成为息肉形成的高发区。

(二)发病与复发特点

发病率:在普通人群中,鼻息肉的发病率为1%~4%,可表现为单发性息肉,也可呈多发性分布,其中多发性息肉在临床中更为常见。

复发倾向:该病具有极强的复发特性,术后复发率高达15%~40%,这与病因的复杂性、治疗的彻底性及患者个体体质等多种因素密切相关,给临床治疗带来较大挑战。

二、鼻息肉的主要病因解析

目前鼻息肉的发病机制尚未完全明确,临床研究表明其发生是多因素共同作用的结果,主要包括以下五大核心病因:

(一)遗传学因素

遗传易感性在鼻息肉的发病中发挥潜在作用。临床观察发现,鼻息肉常呈现家族聚集性发病特点,部分家族中多人相继出现鼻息肉症状,提示遗传因素可能影响个体对鼻息肉的易感性。不过,目前尚未明确具体的致病基因,推测其发病可能是遗传因素与环境因素相互作用的结果,环境中的刺激因素可激活遗传相关的易感通路,诱发息肉形成。

(二)嗜酸性粒细胞性炎症

炎症反应是鼻息肉形成的关键驱动因素,其中嗜酸性粒细胞性炎症尤为重要。研究显示,近90%的鼻息肉组织中存在大量嗜酸性粒细胞浸润,该细胞可通过释放多种炎症介质(如白三烯、细胞因子等),加剧黏膜组织的水肿、增生,破坏黏膜屏障功能,最终促使息肉形成。这种以嗜酸性粒细胞浸润为主的炎症反应,也是鼻息肉复发率高的重要原因之一。

(三)中鼻道微环境学说

中鼻道特殊的解剖与生理特点,使其成为鼻息肉的“易感区”。中鼻道空间狭窄且结构凸凹不平,吸入气流在此处易形成紊乱的涡流,导致粉尘、病原体等有害物质沉积;同时,该区域黏膜的纤毛功能减弱、活动障碍,无法有效清除异物与分泌物;此外,中鼻道黏膜的血流供应较鼻腔其他部位明显减少,导致局部营养供应不足,天然防御功能下降。这些因素共同作用,使中鼻道黏膜易受有害因子损伤,为息肉的发生创造了有利条件。

(四)细菌超抗原学说

鼻腔共生菌的异常激活可能诱发鼻息肉。金黄色葡萄球菌是鼻腔内常见的共生菌,其产生的肠毒素可作为一种超抗原,直接激活中鼻道鼻黏膜内的Th2细胞、B细胞、嗜酸性粒细胞及肥大细胞等免疫细胞。被激活的免疫细胞会合成并释放大量促炎细胞因子,如IL-4、IL-5等,进一步加剧中鼻道内的局部炎症反应,促使黏膜水肿增厚,最终形成息肉。

(五)鼻变态反应

变态反应与鼻息肉的发生存在密切关联。在鼻息肉组织中,可检测到大量的肥大细胞、嗜酸性粒细胞及IgE生成细胞,且息肉囊液内的IgE水平显著增高。当鼻腔接触花粉、尘螨等过敏原时,会触发局部变态反应,肥大细胞脱颗粒释放组胺等炎症介质,导致黏膜水肿;同时,IgE介导的免疫反应会进一步招募嗜酸性粒细胞等炎症细胞,加重黏膜损伤,为息肉形成奠定基础。

如果您还有其他疑问,或是想获取专业的治疗建议,可

点击在线咨询医生,或拨打仁品咨询问诊电话:

025-85262032,会有专人为您答疑解惑,网上预约还可享受挂号优惠!