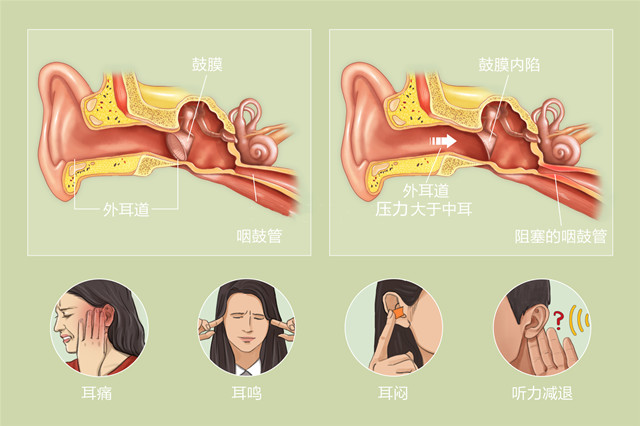

鼓膜虽薄(仅0.1毫米左右),却是中耳的“天然屏障”,兼具传音和保护功能。一旦发生穿孔,不仅会影响听力,还可能引发一系列连锁反应,长期忽视甚至可能造成不可逆损伤。以下是鼓膜穿孔最常见的3大危害,需提高警惕。

鼓膜的核心作用之一是“隔绝外界与中耳”——正常情况下,外耳道的细菌、污水无法进入中耳。但穿孔后,这层屏障消失,洗澡、游泳时的污水,或空气中的细菌会直接侵入中耳,引发急性中耳炎(耳痛、流脓、发热);若感染反复,会转为慢性中耳炎,表现为长期流脓、耳内异味,每次感冒或耳道进水都会加重。

更危险的是,反复感染会不断损伤中耳黏膜和听骨链(传递声音的小骨头),甚至可能引发胆脂瘤(上皮细胞堆积破坏骨质)或鼓室硬化(中耳黏膜钙化),进一步侵蚀耳部结构。

鼓膜穿孔后,外耳道与中耳直接相通,形成“开放通道”:一方面,中耳感染产生的脓液会持续刺激外耳道皮肤,导致外耳道炎(耳道红肿、疼痛、瘙痒);另一方面,外耳道炎的炎症也可能通过穿孔反向蔓延至中耳,加重中耳感染,形成“中耳外耳道感染恶性循环”。

这种反复炎症会让耳道皮肤增厚、结痂,甚至出现耳道狭窄,进一步影响听力和日常清洁,陷入“越痒越挖、越挖越破”的困境。

三、听力下降

鼓膜是声音传导的“关键环节”——声波撞击鼓膜,通过振动传递给听骨链,最终传入内耳产生听觉。鼓膜穿孔后:

首先,鼓膜的有效振动面积减少,声音传导效率大幅下降,出现传导性听力损失(表现为听声音“模糊、遥远”,需要别人大声说话);

若合并长期感染,炎症会腐蚀听骨链(听小骨可能粘连、断裂),听力损失会进一步加重;

严重时,感染或压力损伤可能波及内耳,导致混合型听力损失(既有传导问题,又有神经损伤),甚至出现

耳鸣、

眩晕,严重影响日常交流和生活质量。

鼓膜穿孔的危害并非“一次性”,而是随时间逐渐加重的:小穿孔若护理不当,可能因反复感染变大;长期未愈合的穿孔,听力损伤会从“暂时”变为“永久”。因此,一旦发现鼓膜穿孔,需及时就医评估——小穿孔可能通过保守治疗自愈,无法自愈的穿孔应尽早手术修补.

如果您还有其他疑问,或是想获取专业的治疗建议,可

点击在线咨询医生,或拨打仁品咨询问诊电话:

025-85262032,会有专人为您答疑解惑,网上预约还可享受挂号优惠!